2022年11月底,美国AI公司OpenAI发布旗下基于大语言模型GPT-3.5的AI聊天机器人程序ChatGPT后,掀起了全球AI热潮。今年2月,OpenAI开发的首个文生视频模型Sora亮相,再次搅动AI行业一池春水。

近期,AI行业热度更是持续攀升。先是Open AI召开春季发布会,推出其最新旗舰生成式AI模型GPT-4o,模型可以实时对音频、视觉以及文本进行推理,同时在响应速度和生成质量方面取得显著进步,堪称Open AI又一“王炸”。

后有阿里、百度两大巨头入局大模型“价格战”。5月21日,阿里云发布降价公告,将旗下通义千问的多款商业化及开源模型进行大幅降价。随后,百度智能云也发布公告称,百度文心大模型的两款主力模型ENIRESpeed、ENIRELite将全面免费,并即刻生效。

全球AI大模型的竞争加剧,国内AI企业也在快马加鞭地前进着。“好风凭借力,送我上青云。”AI热潮背后,多家AI企业纷纷奔赴上市之旅,资本市场上AI企业的身影正越来越多。

A股30余家AI产业链公司排队IPO

将目光聚焦至人工智能领域的“老玩家”,依图科技、商汤科技、旷视科技和云从科技这四家被业界称为“AI四小龙”的AI公司都曾向资本市场发起冲击,但结局各不相同。

时间上来看,旷视科技是“AI四小龙”中最早启动上市计划的公司。

早在2019年8月,该公司就向港交所递交招股书拟在港上市。但此后,旷视科技的赴港上市之路却一直未有实质性进展。2021年,旷视科技转道上交所科创板,并于同年9月获上市委会议通过。但在这之后,公司因上市文件中财务资料有效期问题而中止其发行注册程序。截至目前,旷视科技IPO审核状态仍为“中止(财报更新)”。

依图科技则是首家冲击A股上市的“AI四小龙”公司,公司科创板IPO申请于2020年11月4日获上交所受理,但在筹备近8个月后,依图科技于2021年6月30日主动“撤单”,科创板IPO之路终止。

同样在2021年,商汤科技向港交所递交了招股说明书,并于2021年11月通过港交所聆讯。2021年12月,商汤科技成功登陆港交所,成为“AI四小龙”中第一个上市的公司。

云从科技科创板IPO申请于2020年12月获上交所受理,2021年7月IPO申请获得上会通过。2022年5月,云从科技成功登陆科创板,成为“AI四小龙”中第二家上市的公司,也是首个登陆A股市场的“AI四小龙”公司。

从“AI四小龙”时代到OpenAI掀起的新一轮AI浪潮,乘着行业东风,人工智能领域的公司正积极寻求上市。

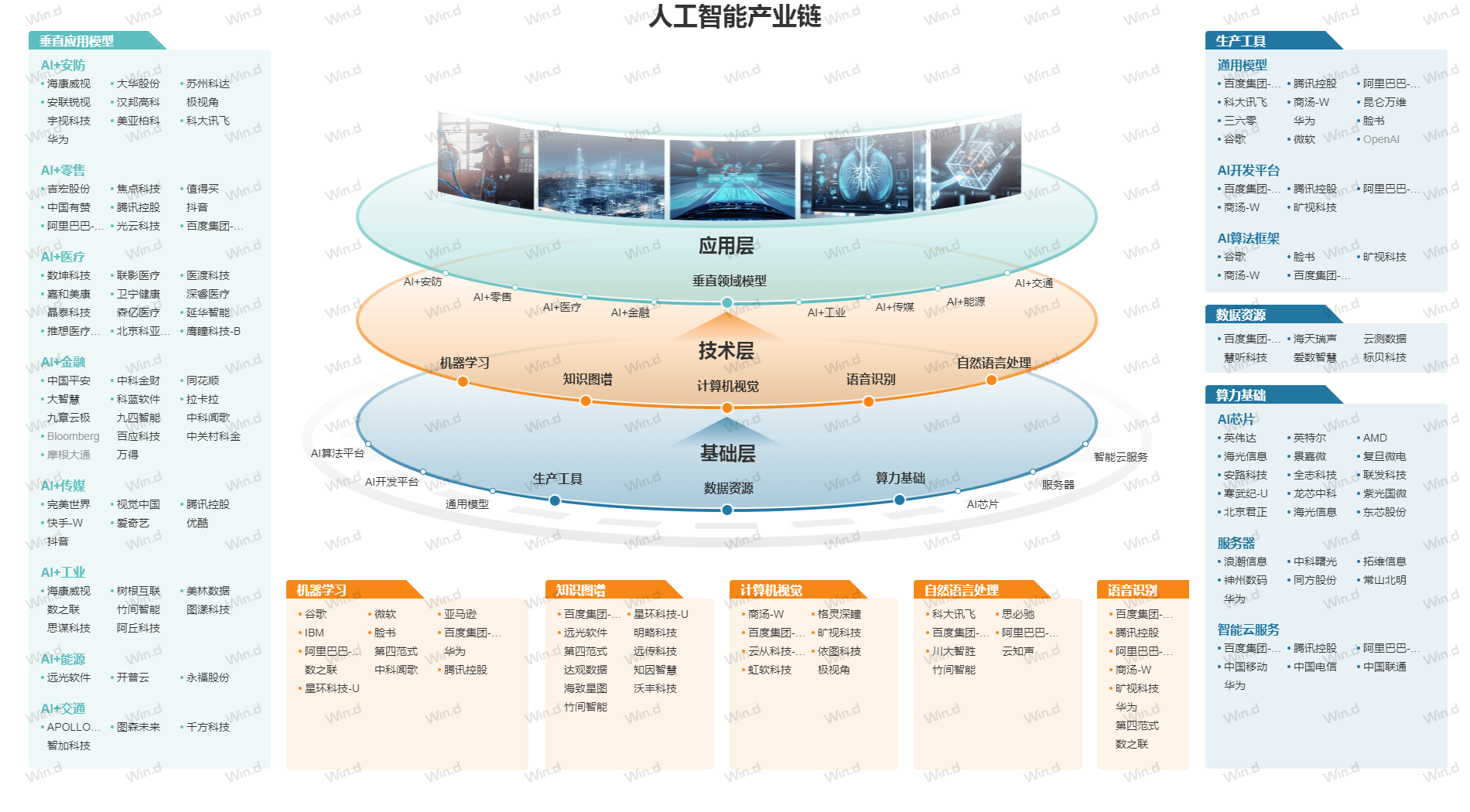

Wind显示,人工智能产业链主要分为上游的基础层、中游的技术层和下游的应用层。其中,基础层主要涵盖了人工智能所必须的各种基础技术,如芯片、传感器等;技术层是在基础层的基础上,通过将人工智能技术进行结合和创新,形成了一系列人工智能应用的关键技术,例如机器学习、深度学习、自然语言处理等;应用层则是人工智能技术和实际应用的结合点,例如智能家居、自动驾驶、医疗健康等。

(图片来源:Wind)

据不完全统计,目前A股IPO排队企业中,有30余家为人工智能产业链公司,且以产业链下游应用层公司居多。

就IPO时间节点而言,30余家目前仍在排队IPO的AI公司主要集中于2022年、2023年开启A股上市进程。Wind数据显示,2022年,有9家AI公司IPO获受理,2023年IPO获受理的AI公司增至22家。

正因如此,这30余家排队IPO公司中,过半因“发行上市申请文件中记载的财务资料已过有效期,需要补充提交”,被中止上市审核进程。另外,歌尔微、强达电路和新恒汇3家公司在IPO过会后至今仍未提交注册。

2024年以来,IPO收紧趋势持续,监管愈加严格。年初至今,仅湖北银行、昆山银行2家企业IPO获受理,未有AI公司IPO获受理。不过,今年1月3日,AI视觉算法公司极视角启动了IPO辅导。极视角官网显示,公司开创了AI视觉算法商城,目前商城已上架1200 余种算法,覆盖超过100多个行业领域的应用场景。

从上市板块来看,目前排队IPO的30余家AI公司中,有15家选择在创业板上市,12家选择在科创板上市,5家公司选择在北交所上市,仅感臻智能、信通电子2家公司选择在主板上市。

募集资金方面,排队IPO的30余家AI公司中,有13家IPO拟募集资金超过10亿元,其中旷视科技和中欣晶圆2家公司IPO拟募集资金超50亿元,分别为60.18亿元、54.7亿元;歌尔微、博实结和联芸科技3家公司IPO拟募集资金超20亿元,分别为31.91亿元、25.1亿元和20.5亿元。

AI企业赴港上市热

A股IPO节奏放缓背景下,赴港上市成为了不少AI企业的选择。

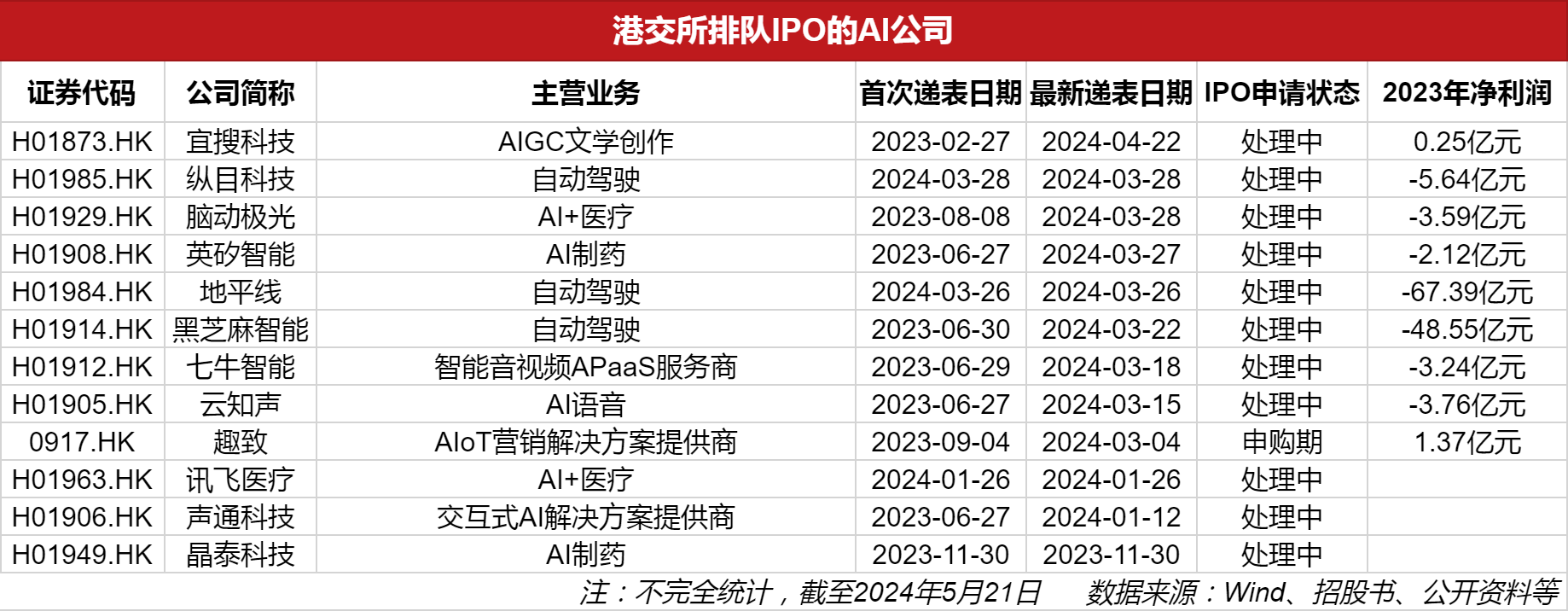

据不完全统计,目前在港交所排队上市的100家企业中,有10余家为AI类、数字化和智能化相关公司。除了AI制药公司晶泰科技在去年11月递表外,今年以来,多家AI公司递表港交所。

1月初,AI龙头科大讯飞发布公告称,拟分拆控股子公司讯飞医疗至香港联交所主板上市。基于科大讯飞二十余年积累的智能语音和人工智能技术,成立于2016年的讯飞医疗已打造医疗领域中在语音识别、图像识别及自然语言理解等方面围绕深度神经网络、深度学习和医学知识图谱以及专有核心技术的核心技术架构体系。1月26日,讯飞医疗递表港交所。

同月中旬,有着AI独角兽之称的交互式AI解决方案提供商声通科技在港交所提交招股书,拟在香港主板上市。

招股书显示,声通科技是国内企业级信息技术解决方案提供商,其解决方案包括实现人机语音交互的核心交互式人工智能技术;通过多制通信方式及多媒体形式整合通信;及支持产品引擎的其他人工智能及计算机技术。根据艾瑞咨询报告,以2022年的收入计算,声通科技是中国第二大企业级全栈交互式人工智能解决方案提供商。

微信图片_20240522132142

进入3月份,AI企业更是扎堆递表港交所。

在首次递表“失效”后,“AIoT营销解决方案提供商”趣致、“AI语音独角兽”云知声和“智能音视频APaaS服务商”七牛智能于今年3月再度向港交所递交上市申请书。

与此同时,地平线、黑芝麻智能和纵目科技三家自动驾驶公司也在3月先后递表港交所。

其中,纵目科技是雷军在2021年3月宣布造车后的首批投资企业之一,同时也是小米官宣造车后投资的首家自动驾驶公司。作为ADAS(高级驾驶辅助系统)解决方案提供商,纵目科技提供覆盖全面自动驾驶功能的解决方案。

黑芝麻智能和地平线则“同台竞技”,向“自动驾驶芯片第一股”发起冲击。黑芝麻智能是一家车规级智能汽车计算SoC及基于SoC的解决方案供应商,主要产品包括自动驾驶SoC以及支持L2级至L3级汽车自动化的自动驾驶软件和硬件等;地平线主要为智能汽车提供高级辅助驾驶(ADAS)和高阶自动驾驶(AD)解决方案。

另外,AI制药公司英矽智能和认知障碍数字疗法也在首次递表“失效”后,于3月底二次递表港交所。

4月至今,暂时仅有1家AI公司递表港交所,为宜搜科技,该公司此前曾于2023年2月27日、9月29日递表,此次已是其第三次向港交所递交上市申请。据招股书介绍,宜搜科技成立于2005年,公司致力于应用基于人工智能推荐技术的多种“数据与人连系”场景。公司经营四条业务线,涵盖数字阅读平台服务、数字营销服务、网络游戏发行服务及其他数字内容服务。

除了港股市场,年内亦有部分AI企业将上市目光投向美股市场。

例如,5月10日向美国证券交易委员会提交IPO申请的中国机器视觉产品和解决方案提供商索威尔科技,该公司IPO计划融资至多1200万美元。在此之前,证监会于4月22日发布关于小马智行境外发行上市备案通知书,小马智行拟发行不超过9814.95万股普通股并在美国纳斯达克证券交易所或纽约证券交易所上市。

此外,国内自动驾驶公司北京初速度科技有限公司(Momenta)也在5月传出赴美IPO消息。据彭博社报道,Momenta已秘密提交了在美国进行IPO的申请,预计最早于今年完成上市。Momenta有望通过此次IPO筹集2亿美元至3亿美元资金。对于赴美IPO传闻,公司相关人士回复上海证券报称:“目前不予置评”。

年内9家AI公司成功上市

风起云涌的AI浪潮中,年初至今已有多家AI公司通关IPO,成功登陆资本市场。

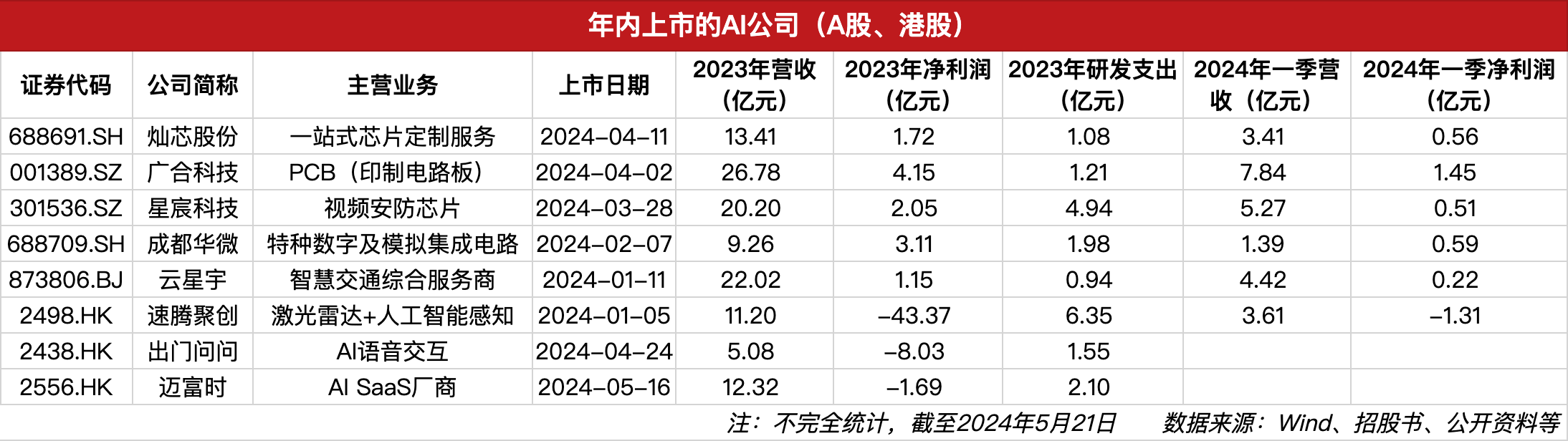

A股市场上,云星宇、成都华微、星宸科技、广合科技和灿芯股份5家人工智能相关公司先后在A股上市。港股市场上,速腾聚创、出门问问、迈富时3家公司成功登陆港交所;“AIoT营销解决方案提供商”趣致目前正处于申购期,将于5月24日在港交所上市。

值得一提的是,有“小英伟达”之称的硅谷人工智能基础设施类独角兽企业——Astera Labs也于今年3月20日在纳斯达克成功上市。

从二级市场反应来看,AI公司在上市首日股价大涨。

年内上市的AI公司中,灿芯股份、广合科技、星宸科技和云星宇4家公司上市首日股价均翻倍增长,首日涨幅分别为150.25%、197.65%、197.65%和166.31%;成都华微、迈富时首日分别收涨25.49%、18.46%;AsteraLabs也在上市首日股价大涨72.31%,收报63.03美元/股。

速腾聚创虽然上市首日平收,但近两日,公司股价飙涨,上市首日至今区间涨幅达65.12%。截至5月21日收盘,速腾聚创收报71港元/股,涨幅16.87%。“AIGC第一股”出门问问则是唯一一家上市首日股价下跌的AI公司。

从业绩表现来看,年内A股上市的AI公司均已实现盈利,而赴港上市的AI公司则普遍盈利欠佳。

Wind数据显示,2023年,灿芯股份、广合科技、星宸科技、成都华微和云星宇分别实现归母净利润1.7亿元、4.15亿元、2.05亿元、3.11亿元和1.15亿元;今年一季度的归母净利润分别为0.56亿元、1.45亿元、0.51亿元、0.59亿元和0.22亿元。

速腾聚创、出门问问、迈富时3家公司2023年则分别亏损43.37亿元、8.03亿元、1.69亿元;经调整净利润分别为-4.34亿元、0.18亿元、-0.28亿元。今年一季度,速腾聚创净亏损为1.31亿元,经调整净亏损为8410万元。

在港交所排队上市的AI公司中,除宜搜科技和趣致2023年实现盈利外,其余公司2023年也均处于亏损状态。

研发投入上,灿芯股份、广合科技、星宸科技、成都华微、速腾聚创、出门问问和迈富时7家AI公司2023年的研发支出均超过亿元,分别为1.08亿元、1.21亿元、4.94亿元、1.98亿元、6.35亿元、1.55亿元和2.1亿元;另外,云星宇2023年研发支出接近亿元,为9376.95万元。

新AI四小龙蓄势

前浪崛起,后浪来袭。在一批AI“老玩家”加速登陆资本市场之际,随着生成式AI的爆发,AI“新秀”正崭露头角。其中,智谱AI、月之暗面、MiniMax和百川智能在今年频获融资,估值迅速超过100亿元,被称为生成式AI时代的“新AI四小龙”。

据公开媒体报道,2024年初,智谱AI已完成新一轮融资,北京市人工智能产业投资基金参与投资,具体的投资金额未公开。由商汤科技前副总裁兼研究院副院长闫俊杰创立的MiniMax,于2024年3月完成了6亿美元战略融资,阿里巴巴领投。

4月,由王小川创立的百川智能进行新一轮数亿美元融资,今年以来估值或已超18亿美元。月之暗面则在日前获得新一轮融资,最新一轮的估值报价达到30亿美元。

前瞻2024年人工智能行业,民生证券研报指出,2024年或是AI应用的真正元年,具有真正强生产力的AI应用或百花齐放,AI终端重构、算力国产化与多模态引领AI应用这三大新方向孕育重要机遇。

“伴随国产大模型的持续升级,2024年有望成为国产大模型全面商业落地的元年”,海通证券计算机行业分析师杨林认为,先进的大模型能力也将逐渐转化为落地实际场景的产品应用,从而带动大模型在金融、教育、法律、医疗等众多垂直行业的持续落地,AI2B 与AI2C 的需求天花板也有望全面打开。